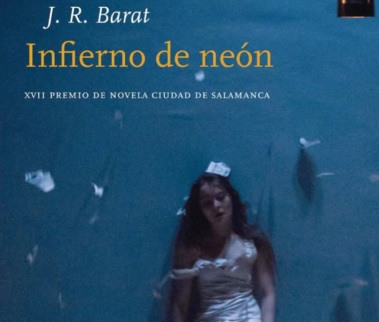

Infierno de Neón (Ediciones del Viento, 2013), de Juan Ramón Barat.

Infierno de Neón (Ediciones del Viento, 2013) es una novela negra, «y muy dura», de Juan Ramón Barat, profesor de Lengua y Literatura del IES Benimamet de Valencia. Con ella ganó el Premio de Novela de Salamanca en 2013.

En ella, un profesor de Filosofía que atraviesa un mal momento personal se ve inmerso, por una casualidad, en una trama de tráfico de mujeres, y participando en una investigación policial para desmantelar una red de explotación sexual de chicas inmigrantes.

Barat se inspiró en una noticia real que le sorprendió leyendo un día el periódico: el cierre de un prostíbulo que había cerca de su casa y en el que se explotaba y se maltrataba a mujeres que una red criminal rusa traía engañadas de su país.

Juan Ramón nos cede un fragmento del capítulo 1 de Infierno de Neón:

1

UNA PALABRA SOBRE LA TIERRA

[…]

Encendió un cigarrillo mientras pensaba que sus treinta y cinco años carecían de sentido. ¡De qué manera tan estúpida puede cambiar una existencia! Rememoró la época feliz con Rosa: la alegría del primer hijo, la placidez de una vida ordenada y acogedora, el trabajo estable en el instituto… Llevaba dos años recordando las mismas palabras, el mismo gesto de ella, los ojos del niño que lloraba aterrado cuando él lanzó la nevera y el televisor al suelo. Pero lo peor de todo era el confuso sentimiento de culpabilidad por no haber podido retenerla. Fumó abstraído, contemplando las volutas caprichosas que ascendían en espirales absurdas hacia ninguna parte, igual que sus pensamientos.

Se puso unos pantalones cortos y se sentó ante el ordenador, descalzo y descamisado, encomendado a la bondad del ventilador de aspas. Debía terminar de una maldita vez el artículo que Quasimodo le había pedido para una revista de carácter literario cuyo primer número pronto vería la luz. Un trabajo sobre Temor y temblor de Kierkegaard y su teoría de la “suspensión de la ética”.

Incapaz de articular dos frases coherentes, dejó de teclear y miró la tarde. Tenía color de almíbar. Un pájaro errabundo cruzó las antenas de los edificios y se perdió entre las azoteas. Volvió los ojos a la pantalla y se quedó alelado observando el cursor, con la mente embotada en un montón informe de nombres, recuerdos, ausencias y disparates.

-¿Qué coño hago tratando de escribir esta mierda de artículo?

Se maldijo interiormente por haber aceptado el encargo de su amigo Ulises Pérez. El amigo, a quien Matías llamaba en clave humorística Quasimodo por su fervorosa admiración hacia el poeta italiano, pertenecía a un grupo de poetas menores que se reunían en un café bohemio de la ciudad para elogiarse unos a otros. Los miembros de aquella sociedad cultural realizaban tertulias semanales y entre todos estaban preparando una revista que nunca acababa de salir. Quasimodo coordinaba la publicación. No puedes fallarme. Necesitamos gente de peso que hable de cosas profundas. La gente de peso, al parecer, era Matías, y el artículo profundo tenía que versar sobre un autor existencialista. Elígelo tú, le había dicho el amigo. Pero que se trate de algo duro.

Matías sonrió con amargura. Llevaba quince días sin poder escribir cuatro líneas seguidas con sentido común. En realidad, había aceptado más por distracción que por obligación. El médico se lo había dicho claro, y por fin tenía una excusa para ocuparse de otros temas, olvidarse de sus problemas cotidianos y dejar vagar el pensamiento en abstracciones literarias y filosóficas. Era una buena oportunidad para no ahondar en sí mismo, en Rosa y el banquero, o en Rubén, que ya andaba por los seis años y del que cada día que pasaba se iba distanciando más y más.

Dejó pasar la tarde indolentemente, vagando por la casa como un perro melancólico, inventando quehaceres domésticos que olvidaba enseguida, iniciando lecturas de libros que terminaba abandonando al tercer párrafo porque no conseguía enterarse de lo que leía.

Durante el curso, al menos, ocupaba la mente con las clases. Hacía trabajar a los alumnos con redacciones y ejercicios que él corregía en casa sin parar, los fines de semana, en vacaciones de Semana Santa o de Navidad. Muchas veces los jóvenes se quejaban por el exceso de trabajo. No podían sospechar que aquella actividad frenética que les imponía el profesor respondía a una estrategia de evasión personal.

Pero el verano era terrible. Sin ejercicios para corregir, sin exámenes que valorar, sin clases que preparar. Solamente el artículo que le había encargado Quasimodo, los paseos con Romero y su inmensa, insaciable soledad.

Aburrido, salió a la calle y dejó que la tarde se le escurriera con lentitud. Sentado en una terraza de la plaza Calderón, mientras tomaba una cerveza, se dedicó a ver pasar la vida local. Rostros y ademanes rutinarios, desprovistos de trascendencia. Todo se repetía día tras día, noche tras noche, con metódica y rigurosa exactitud. Y sólo desde hacía dos años, desde que Rosa se había marchado para siempre, él se dedicaba a presenciar el paso lento, inexorable, terrible, de la existencia en los demás. Y en sí mismo.

Las mujeres sabían que otro intento de fuga las condenaba a una muerte segura, pero estaban dispuestas a jugarse la piel a costa de lo que fuera. Mejor morir que seguir soportando el horror de aquella vida.

El Peque desapareció con una botella de dos litros vacía de Cocacola, que encontró en el maletero del vehículo, a buscar una gasolinera en medio del paraje infernal que lo rodeaba.

-Y tú, Gitano, no pierdas de vista a esas dos –masculló el Negro cuando volvió a sentarse en el vehículo.

El gitano Torres hizo un gesto con la ceja izquierda, dando a entender que había oído la orden. Hablaba lo estrictamente necesario. Y jamás sonreía. Era de piel casi cetrina, y su rostro parecía una máscara funeraria, inalterable a las inclemencias del mundo. El pelo negro como el alquitrán le caía sobre la espalda en una melena espectacular. Tenía unos bíceps poderosos y, según se contaba de él, una vez había desnucado a una vaquilla en las fiestas de un pueblo. En el brazo derecho lucía un aparatoso tatuaje que decía Amor de madre.

El Negro encendió un cigarrillo y fumó distraído, observando a través de la ventanilla la desolación que los envolvía. Durante algunos minutos, los cuatro permanecieron callados, escuchando el alboroto de las cigarras y sintiendo el peso abrumador del sol.

De pronto, el Gitano sintió unos retortijones angustiosos en las tripas.

-Jefe, tengo que ir a aliviar el vientre.

El Negro lo asesinó con la mirada.

-¡Qué coño dices!

-Debo de haber comido cualquier cosa en malas condiciones.

-Pues tú de aquí no te mueves.

El Gitano trató de aguantar, pero a medida que pasaban los minutos el dolor de las tripas se volvía más y más insoportable.

-Jefe, que voy a largar aquí mismo.

El Negro empezó a blasfemar hasta que se le acabaron los exabruptos.

-¡Vete detrás de aquella roca y vuelve enseguida!

El Gitano arrancó una hoja del diario deportivo que descansaba sobre la bandeja trasera del coche y se largó corriendo a resolver cuanto antes el desorden de sus tripas. El Negro arrojó la colilla encendida contra unas hierbas arrasadas por el calor, sin importarle que prendieran, se sacó un pañuelo amarillento del bolsillo del pantalón y comenzó a secarse el sudor que le chorreaba por la cara y el cuello. Las mujeres se miraron en silencio y decidieron jugársela. Tenían a mano la ocasión de desaparecer. Mientras el Negro guardaba el pañuelo, una de ellas se descalzó con sigilo del zapato derecho, lo empuñó como si fuera un arma contundente y, encomendándose a la providencia, le dio un taconazo en la cabeza con tanta rabia que lo dejó sin conocimiento.

Matías llegó hasta la Plaza del Óvalo de Santa Paula. Era un poco pronto para regresar a casa, pero tampoco le apetecía entrar en algún local a tomar una copa. Siguió caminando por Jerónimo Santa Fe sin dejar de revolver en su cerebro las anotaciones sobre el artículo de Kierkegaard. Un par de mujeres pasaron por su lado sin mirarlo y dejaron un reguero de perfume caro. Por un instinto primario, Matías estiraba el cuerpo y erguía la cabeza con dignidad viril cuando se cruzaba con mujeres a las que consideraba potencialmente aptas para el amor. Era un quiebro involuntario. Sin embargo, sus pensamientos eróticos terminaban desembocando siempre en Rosa, su ex, cuyo rostro atribuía a todas las mujeres con las que se cruzaba, como una maldición de la que no sabía cómo escapar.

Esbozó una mueca. Quería concentrarse en Kierkegaard. La suspensión de la ética y el sacrificio de Abraham. Tenía que cohesionar determinadas ideas que le rondaban por la cabeza desde hacía unas semanas sin acabar de tomar forma, pero la luna grande y redonda le recordó que estaba solo y que Rosa ahora gozaría con el banquero, haciendo el amor mientras el pequeño Rubén dormía abrazado a un peluche en la habitación llena de pósters de Walt Disney.

Algún compañero del instituto le había recomendado ponerse en manos de un psicólogo. Vas a terminar cogiendo moscas. Pero él desconfiaba de los psicólogos, de los psiquiatras, de los psicoanalistas y de los médicos en general cuya especialidad comenzara con el prefijo “psico” y que no hacían más que hablar de los recovecos de la mente, del instinto de muerte, de los olvidados traumas de la infancia y de los sentimientos de culpabilidad.

Al principio, se había ido a vivir con su hermana Gloria y su cuñado Eusebio, pero no pudo aguantar más de dos semanas en aquella casa. Gloria era una maniática del orden y lo perseguía por todas partes para que no dejara la camisa o el pantalón en cualquier lado. Por la mañana, lo sacaba de la cama a las siete en punto con la excusa de que necesitaba madrugar para aclarar las ideas. Las comidas estaban sujetas a un estricto control de puntualidad inglesa, ni dos minutos antes ni dos minutos después. Lo peor, no obstante, era su cuñado, que lo tenía sometido a un contundente bloqueo emocional a base de conversaciones de fútbol, programas de la telebasura y chistes verdes.

Huyó como alma despavorida, a pesar de que ellos le aconsejaron que no se marchara a vivir solo tan pronto. La casa se te caerá encima. Inventó un viaje al Pirineo aragonés para que lo dejaran en paz, pero cuando llevaba dos días en Sabiñánigo comprendió que era inútil huir de sí mismo y que el infierno lo llevaba dentro. Una mañana se despertó llorando de soledad frente a las montañas aragonesas, hizo la maleta y regresó a la ciudad, se encerró entre las cuatros paredes de su casa y permaneció una semana en la cama, luchando a brazo partido contra sus pesadillas.

Había creído ver en Rosa el contrapunto femenino de su alma. Ella era alegre y coqueta, pero también metódica hasta la exasperación. Sabía siempre lo que iba a hacer durante los siete días de la semana entrante. Muchas veces habían discutido por asuntos que a él le parecían sin importancia pero que a ella la sacaban de quicio. Matías vivía de la improvisación. Le importaban un rábano las cuestiones estéticas o físicas, que consideraba superficiales, dignas de espíritus mediocres.

Pensó en Rubén. El juez había dictaminado que el padre tenía derecho a estar con él los miércoles por la tarde y un fin de semana cada quince días. El niño se había dado cuenta de la situación y lo chantajeaba. Papá, cómprame un balón, yo quiero un helado, mamá no me quiere comprar la pistola, yo quiero ir con mi mamá. Un buen día se tuvo que confesar que aquello era ridículo. Reconoció que estaba dañando a su propio hijo, comprándole todo lo que le pedía para ganarse su cariño. No puedo comprar su amor, se dijo. Desde entonces, hacía ya dos meses, prefería dejar al niño con la madre. Es mejor para él, aunque me resulte duro.

Tenía que admitir que luchaban dentro de él sentimientos encontrados. No quería renunciar a su hijo, pero tampoco quería convertirlo en un imbécil, en un monstruo mimado chantajeándolos a los dos para conseguir sus caprichos. Y, además, no podía soportar que lo comparara continuamente con el banquero de pelo engominado.

Era ya noche cerrada cuando los hombres consiguieron ver, tal vez intuir, las siluetas de las dos mujeres. Las habían perseguido hasta acorralarlas en aquel descampado, a la entrada de la ciudad, donde nadie podía escucharlas. Por desgracia para ellas, la noche estaba iluminada por una luna grande y redonda que vertía sobre los campos una claridad fantasmal.

-¡Para, Peque! –gritó el Gitano Torres que se había sentado junto al conductor.

El Negro seguía inconsciente en el asiento trasero, sin parar de sangrar, empapando la tapicería de rojo. Los dos esbirros habían comprendido que la situación era desesperada. Si tardaban demasiado en acabar con las chicas, el Negro podía palmarla allí mismo. Tenían que actuar deprisa y atender de inmediato al jefe, antes de que se desangrara del todo.

-¡He visto que algo se movía! –añadió.

El Peque pisó el pedal a fondo. El Opel se detuvo con un chirrido de frenos mal engrasados y los dos hombres bajaron con rapidez.

En cierta parte, no lejos de allí, dos mujeres acababan de agazaparse entre unos arbustos, delatadas por el sofoco de su propia respiración y la angustia que les oprimía en el pecho. Sospechaban que iban a morir y que nadie haría nada por ellas.

-¡Separémonos! –dijo el Peque.

Como obedeciendo a un pacto anteriormente suscrito, los dos matones sacaron las navajas y comenzaron a caminar en direcciones contrarias, entre las sombras, sin hacer ruido, igual que dos felinos cercando la presa.

De repente ladró un perro, y el eco quedó resonando durante unos segundos en el aire quieto de la noche.

Dos jóvenes aterradas contemplaban las sombras. A lo lejos veían luces de casas aisladas y un poco más allá el resplandor de la ciudad. Parecía mentira que hubieran llegado hasta allí y que no pudieran escapar definitivamente de aquel cerco diabólico. Aquellos tipos eran demasiado perseverantes. No podían gritar ni echar a correr. Las atraparían antes de dar cinco pasos y las rematarían allí mismo. Sólo podían esperar, esperar con el corazón encogido, sin respirar, aguantando a duras penas el pánico que las atenazaba.

Debían de ser alrededor de las once. Imposible saberlo. Llevaban tantas horas huyendo de aquella pesadilla que habían perdido el control sobre el tiempo y el lugar donde se encontraban.

[…]